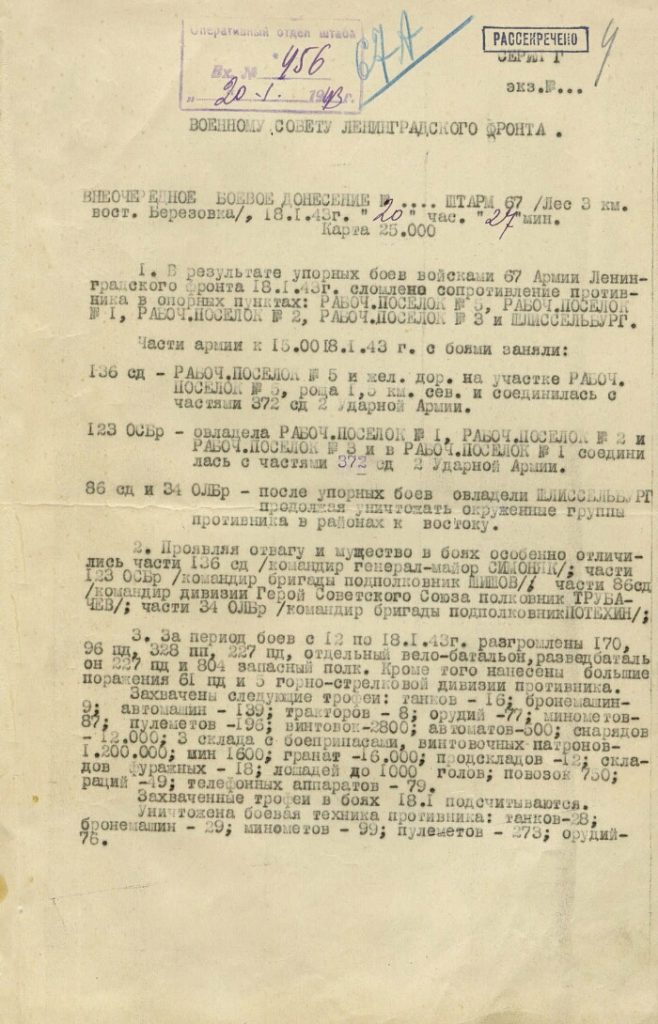

Сегодня,81 год назад,согласно документу «внеочередное боевое донесение штаба 67-й армии Ленинградского фронта о прорыве блокады Ленинграда частями армии», было положено начало освобождению города на Неве.

На Пискарёвском кладбище установлено 98 памятных плит! Одна из них увековечила подвиг воинов-уроженцев Адыгеи, погибших при защите Ленинграда. На гранитной плите на русском и адыгейском языках выгравированы слова: «Защитникам блокадного Ленинграда – уроженцам Адыгеи. Адыгеим къыщыхъугъэхэу Ленинград к ъэзыухъумагъэхэм апай».

В защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны приняло участие 600 наших земляков.Среди них и наши отважные уроженцы Гиагинского района.

С первых дней войны основные направления наступления дивизий вермахта были на Москву, Ленинград, Киев, Одессу, Ростов — на — Дону и Северный Кавказ.

Немецкие самолёты 12 – 14 июля 1941 года бомбили пригороды: Павловск, Царское Село, район Чёрной речки. К 18 – 25 сентября 1941 года захватили левый берег реки Нева – Невский пятачок, города – Сестрорецк, Кронштадт, Луга, Тосно, Пушкин, Пулковские высоты. К 25 сентября 1941 года блокадное кольцо сомкнулось. И связь с большой землёй поддерживалась по Ладожскому озеру- катерами по воде, а в зимнее время – по льду была построена 30- километровая «Дорога жизни». По ней привозили в город продукты, боеприпасы, а эвакуировали детей, женщин, стариков, раненых. Она использовалась с июля 1941 года до полного снятия блокады города, до 27 января 1944 года. Фашисты бомбили и обстреливали дорогу, тонули катера и грузовики. За всё время блокады из города вывезено 554 186 мирных жителей.

Невзирая на блокаду, бомбёжки и систематические артобстрелы, город жил «мирной» жизнью. Кировский завод выпускал запасные части и ремонтировал танки. Фронт подступал к границам завода, тогда рабочие брали винтовки и шли отбивать атаки фашистов. Другие заводы выпускали снаряды и всё, что нужно было для боеспособности армии. Не было отопления, в печках буржуйках сжигали всё, что могло гореть. Водопровод отключили, за водой ходили на Неву, черпали воду ковшиками и носили вёдрами. Хлеб делили на рабочую и иждивенческую пайку ( в ноябре 1941 года рабочим давали 300 граммов, а с ноября 1942 года норму урезали до 200 граммов, на иждивенца -200 граммов, позже норму снизили до 150 граммов). Работали библиотеки, музеи, показывали в кинотеатрах фильмы, в театрах шли спектакли, на концерты ходили жители города и с передовой привозили бойцов. Дмитрий Шостакович написал в дни блокады свою Ленинградскую симфонию.

На территорию Гиагинского района первые дети блокадного Ленинграда приехали в июле 1941 года. Их поселили в детские дома станицы Гиагинской. Это был 2-х этажный дом Орехова. Располагался он по улице Красной – угол Эскадронной. В дни оккупации 2-й этаж сгорел,а после войны здание было отремонтировано и использовалось как одноэтажное. Там располагалась детская библиотека и другие госучреждения.Со временем здание снесли как аварийное. Детские дома ,куда привезли блокадных детей, располагались также в станицах Келермесской и Дондуковской, в хуторе Орехов.

В августе 1942 года, когда немецкие войска подходили к Гиагинскому району и бомбили, горели склады и амбары с зерном.

Ленинградский подросток Боря (13 -14 лет, фамилия осталась неизвестна) погиб, спасая от огня амбары с зерном. В дни оккупации многих детей забрали в семьи. Ленинградка, Лидия Григорьевна Забелина с двумя малолетними детьми (дочерью и сыном), жила в семье станичников по улице Ханской. А в 1961 году приезжала к своим спасителям уже с внуком и внучкой.

Наши земляки, участники обороны Ленинграда

Ещё до войны, осенью 1940 года, были призваны на действительную службу наши станичники, гарнизон располагался на полуострове Ханко: Несмеянов Степан Андреевич, Шелепа Михаил Васильевич, Баженов Александр. При эвакуации гарнизона А. Баженов погиб в ноябре 1941 года. А С.А. Несмеянов и М.В. Шелепа, воевали и переносили все тяготы блокады до освобождения города Ленинграда. И гнали фашистов дальше с частями Красной армии до полного разгрома.

Держали оборону у стен Ленинграда: Шевченко Василий Иванович, из станицы Дондуковской, командир расчёта артиллерийского полка — со стороны городов Луга и Сестрорецк, Ленинградской области, а в 1943 году на окраине Ленинграда, на земле, расчищенной на территории свалки, выращивал овощи для солдат своего полка, участвовал в прорыве блокады и освобождении города на Неве. Сражался на рубеже обороны Трощий Филипп Степанович, после Победы работал учителем труда в СШ № 33 (сейчас СОШ № 2). На море держал оборону с 24 июня 1941 года выпускник 1939 года СШ № 1, Чалов Павел Иванович, курсант Ленинградского высшего военно – морского гидрографического училища, на канонерской лодке – командир сигнальщиков.

Во время блокады курсантов отправили доучиваться на курсы офицеров с ноября 1942 до ноября 1943 года. Павла Ивановича назначили на должность помощника командира сторожевого катера, а через полгода – командиром катера. Участвовал в обороне и снятии блокады со стороны Балтийского моря, за подвиг было присвоено звание Героя Советского Союза, награждён орденом Ленина и медалью Золотая Звезда.

Защищая небо Ленинграда, погиб в воздушном бою в 1942 году лейтенант Шевченко Николай Михайлович, 1920 г.р., выпускник СШ № 1.Самолёт сбит фашистами в районе села Низино, Ленинградской области.Похоронен в г.Ленинград на Пискарёвском кладбище.

Держали оборону на Ленинградском фронте и погибли в бою: 23 августа 1942 года — Фендриков Антон Трофимович, 1921г.р.;пулемётчик 342 стрелкового полка, 136 стрелковой дивизии, похоронен в селе Усть – Тосно; 2 сентября 1942 года – Герасимов Алексей Иванович, 1921 г.р.; 27 декабря 1942 года – Баскаков Василий Николаевич, 1920 г.р., рядовой, похоронен в лесу северо-восточнее деревни Ольховец, Демьяновского района, Ленинградской области…

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Всею жизнью своею

они защищали тебя, Ленинград,

колыбель революции.

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,

так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням,

никто не забыт и ничто не забыто.

Ольга Берггольц.

По материалам краеведческого музея имени П.П.Тынченко.