Россия — страна водителей и продавцов. Это они с приснопамятных девяностых заполняли просторы России, но, слава Богу, не стали образом ее индивидуальности. А вот на этих же просторах все чаще и чаще мы встречаем какой-нибудь не очень презентабельный, но эдакий вечный труженик — семейный микроавтобус с прилепленным на стекло листком бумаги «Паломники». Куда и зачем едут и едут эти маленькие группки людей, замотанных в платки, с рюкзачками за плечами?

В юности мы настаиваем на своей индивидуальности, своей непохожести даже на ближайших родственников. Лишь когда мы обзаводимся собственными потомками, нам становятся важны предки.

За тем и едем мы по просторам России, чтобы поклониться тем, кто все свои духовные силы отдавал и отдает при жизни сохранению мира и любви между всеми, и чтобы хлеб наш насущный был на каждый день.

Необъятна, велика и щедра матушка-Русь! Щедра на неожиданную красоту и невероятные чудеса. Как только мы выехали на трассу М4 “Дон”, мы оказались в плену этой удивительной высшей красоты.

Уже выгоревшие на августовском солнце меловые холмы Воронежского черноземья выглядят очень необычно для привычного кубанцам пейзажа, раскинувшегося на стрелке рек Тихой Сосны и Дона. Именно эти меловые каньоны захватывают дух путешественника, ощутившего вдруг и сразу мощь русских степей.

Мне вспомнился рассказ гиагинской бабушки Меланьи, родившейся в этих краях, о меловых пещерных храмах, в которых в Великую Отечественную войну прятались от бомбежек жители окрестных сел с детишками. Именно тогда хоронившиеся от оккупантов женщины в одну из ночей слышали над пещерным храмом плач Богородицы.

«Воронеж — город-страж, колыбель судостроения Руси». Эти путеводные знаки мы встречаем на всем пути от Воронежа до Липецка в сопровождении по обеим сторонам трассы вековых корабельных сосен и удивительной стройности высоких белоствольных берез.

Наш микроавтобус, управляемый удивительным батюшкой настоятелем храма Неопалимая Купина х. Чернышова о. Сергием, продолжает везти вглубь самой истории, чтобы напитаться энергией жизни в местах силы наших предков и прикоснуться к древнейшим святыням православия теперь уже на задонских землях.

С трассы М-4 “Дон” нам открывается вид золотых куполов Задонска. До 500 паломников ежедневно принимает «Русский Иерусалим» — так называют город Задонск, крупнейший центр православной культуры, главное место пребывания великой святыни — мощей святителя Тихона Задонского. Тут и там слышна речь иностранцев, которых ведет сюда неистребимая слава Задонского Рождество-Богородицкого монастыря.

Что в нем и в этом уездном городе такого, чего нет там, за океаном? Величие монашеской обители, расположенной в верховье Дона, подтвердила вдруг услышанная фраза паломника: «Задонск — это город при монастыре». Действительно, Рождество-Богородицкая обитель стала началом Задонска и Липецка, и осталась его духовным центром, вокруг которого прирастали новые кварталы. Всего одна ночь, проведенная в монастырских стенах, оставила в душе дух русской провинции, «дворянских гнёзд» Стаховичей, Муромцевых, Нечаевых, Хвостовых, Кожиных…

Приближаясь к чудесному месту православной Руси — Козельской Введенской Оптиной Пустыни — трудно не впасть в искушение ожидания чуда. Но чудо Оптиной зримо, ощутимо и осязаемо. Прошли века, а обитель с непростой и, в определенные периоды, трагической историей продолжает быть духовным центром России.

Здесь кружится голова от тишины. Только здесь до меня дошел смысл словосочетания «непрестанная молитва». Здесь, кажется, нет времени. В какой бы точке монастыря, в каком бы ты храме его ни находился, ты слышишь и днем, и ночью удивительного звучания песнопения. «Колокольный звон над землей плывёт, а в монастыре братский хор поет: Господи, помилуй. Схимники в крестах, бороды, как снег, потупив глаза, молятся за всех». Прекрасные слова стихов иеромонаха Романа.

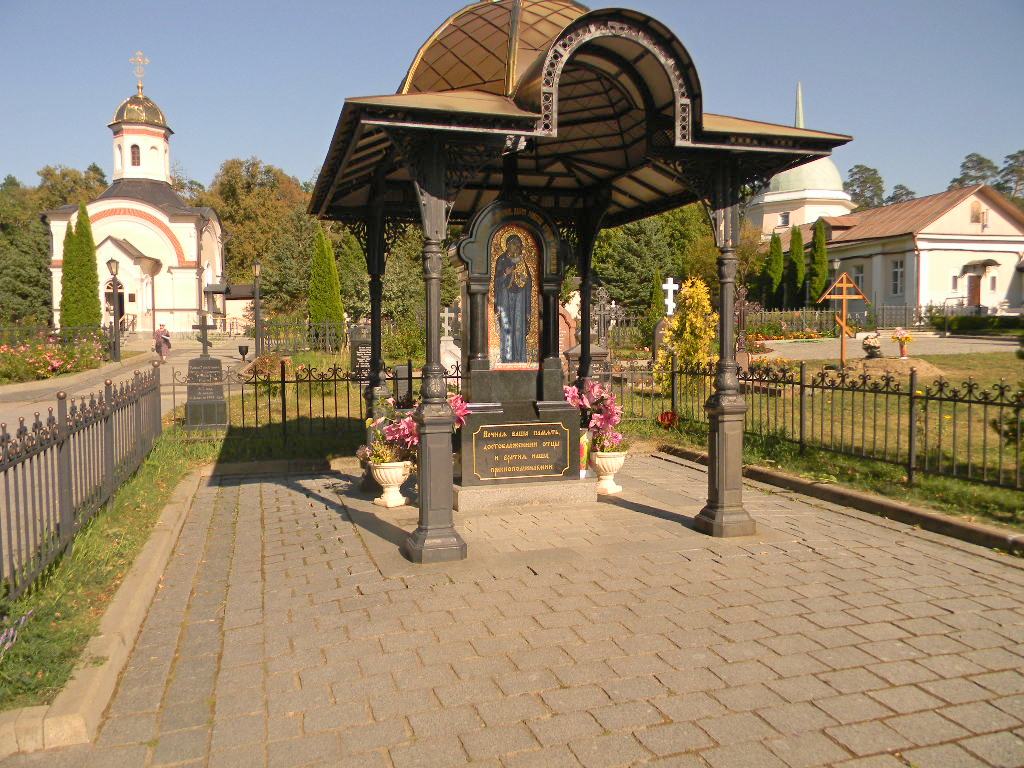

Мы часами не уходили от книжных лавок, углубляясь в чтение документальных свидетельств жизни знаменитых старцев и простых монахов, почивших скитян, прославленных по своему иноческому служению. Скитское кладбище в Оптиной Пустыни находится на западной стороне скита, рядом с которым была посажена прекрасная кедровая аллея. К слову, вся прочая территория между келиями и вокруг превращена в чудесный, благоухающий сад, где растут знаменитые оптинские цветы. Паломники нашей группы — незаурядные цветоводы и любители флоры. Но они испытывали какой-то мистический эмоциональный восторг при виде оптинского разноцветия. Ни у одной из духовных сестер не потянулась рука в соблазне взять домой хотя бы три семени из этого цветочного рая.

В Оптиной хранится описание усопших скитских отцов и братий, похороненных на скитском кладбище, «числом 71 покойник».

Это достоверный исторический источник, служивший напоминанием живым, чтобы они, взирая на скончание почивших, подражали их вере и добрым делам.

На территории монастырского кладбища расположена часовня — место погребения убиенных оптинских братий: иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта. Здесь, стоя в скорби и радости, (именно так) мы читаем Акафист трем братиям, на Пасху убиенным ранним утром 18 апреля 1993 года. Сосредоточенный, всегда вдумчивый и самоуглубленный иеромонах Василий успешно окончил факультет журналистики МГУ и институт физкультуры, был мастером спорта по водному поло, лидером и членом сборной СССР. В монастыре нес послушание летописца. Молчаливый инок Ферапонт был непередаваемо красив лицом и статью, но кротость его была такова, что при виде его душа начинала каяться. Инока Трофима называли духовным Ильей Муромцем. Он умел делать всё: был переплетчиком, маляром, пекарем, кузнецом, трактористом… Столпы духа! Оптина Пустынь потеряла трех монахов, но обрела небесных молитвенников за всю многострадальную Русь.

В одном из красивейших уголков Святой Руси, между старинными городами Калугой и Козельском, расположена близ селения Шамордино Казанская Амвросиевская ставропигиальная женская пустынь. Это очень тихое, уединенное место. Нам повезло: народу там было не много, можно было гулять и наслаждаться видами этих прекрасных сооружений. В храме сидела очень приветливая женщина, которая ответила нам на многие интересующие нас вопросы. И главный был — о вышитых бисером, жемчугами и золотой нитью иконах. Такое количество женских образов я не видела нигде: Пресвятой Богородицы, мучениц Варвары, Елисаветы, Екатерины, просветительницы Грузии Нины, блаженных Ксении Петербуржской и Матроны Московской. Красота неописуемая. Оказывается, многие из икон вышиты многолетним трудом монахини Евфимии, почившей и похороненной на территории монастыря в 2008 году. Удивительно притягательное место! Здесь мы окунулись в источник, к которому ведут 200 ступеней по деревянным мосткам через лес.

Так что же мы искали и что нашли в этих местах, к которым не зарастают тропы паломников со всего мира?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Наверное, искали мира и тишины. Может быть, хотелось понять и почувствовать иную часть жизни, которой как раз многим и не хватает. А еще в таких поездках хочется поближе рассмотреть свою тихую Родину с ее золотыми куполами и алыми рябинами, вековыми кедрами и белоствольными березами. Родину, над которой плывет непрестанное молитвенное пение монастырей.

А. ВИЗНЯК.

P.S. Молитвенно благодарим настоятеля храма Неопалимая Купина х. Чернышов Шовгеновского района Сергея Владимировича Пащенко за бескорыстную организацию поездок по святым местам России. В сентябре состоится престольный праздник этого храма.