Завтра работники агропромышленного комплекса России и Адыгеи отметят свой профессиональный праздник — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как развивалось и кто внес значительный вклад в развитие села и коллективного хозяйствования в девятнадцатые и в начале двадцатых годов, рассказывает мл. научный сотрудник Гиагинского музея Г. П. Захарова.

О ЗЕМЛЕ И ВОЛЕ

В 1862 году казаки, переселившиеся жить на земли вновь основанной станицы Гиагинской, получили по 10 десятин (1 десятина — примерно 1,5 га) на каждого мужчину в семье.

Толчком к переселению крестьян из центральных губерний России на Кубань послужило решение Государственного Совета от 29 апреля 1868 года, разрешающее лицам не войскового сословия приобретать недвижимость в казачьих землях. В результате стала расти численность иногороднего населения. В 1916 году в Гиагинской проживало: казаков — 8503 человека, иногородних — 6711 постоянно и 1759 временно.

Границы юртового станичного земельного надела были указаны землемером Белявским в 1868 году, но лишь в 1909 году были изготовлены план юртового довольствия и межевая книга Гиагинского станичного общества. Удобной земли было 22360 десятин, из которых под лесами 100 десятин, сенокосов — 395, выпасов для скота — около 4000 и пахотной земли — 18260 десятин, разделённых на 2566 паев.

На своих наделах станичники высевали озимые и яровые культуры: пшеницу, рожь, просо, гречиху, овёс, ячмень, горох, подсолнечник, кукурузу. Важное место занимали овощные и плодовые культуры: картофель, капуста, помидоры, огурцы, лук, чеснок, свекла. В небольших количествах — бахчевые культуры: дыни, арбузы, тыква.

Заметное место занимало скотоводство: крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, разводили также пчёл.

Трудно было семье, имеющей маленький земельный надел, прокормиться до нового урожая. Землю брали в аренду или образовывали крестьянские земельные товарищества. Так, в 10 верстах от станицы в 1901 году были образованы Лодян-ское, Костылевское, Кобзаревское товарищества. В Гиагин-ском юрте росло число дач, заимок, хуторов, где жители также занимались земледелием и скотоводством.

После победы Октябрьской Социалистической революции в станице была свергнута власть атамана, и в марте 1918 года избран Гиагинский Совет рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. Совет отменил арендную плату за землю и оказал денежную помощь бедноте.

Но шла Гражданская война. Станичники разделились на красных и белых. Лишь 20 марта 1920 года в ст. Гиагинской установили Советскую власть. Был реорганизован первый ревком и созданы отделы, в том числе земельный. Первостепенно был поднят вопрос: «О вспашке незасеянной земли». Земля и воля всегда были главными вопросами крестьян. 2000 десятин было вспахано и роздано нуждающимся. 300 десятин раздали жёнам красноармейцев по 1 десятине на семью. Пахали на лошадях и быках.

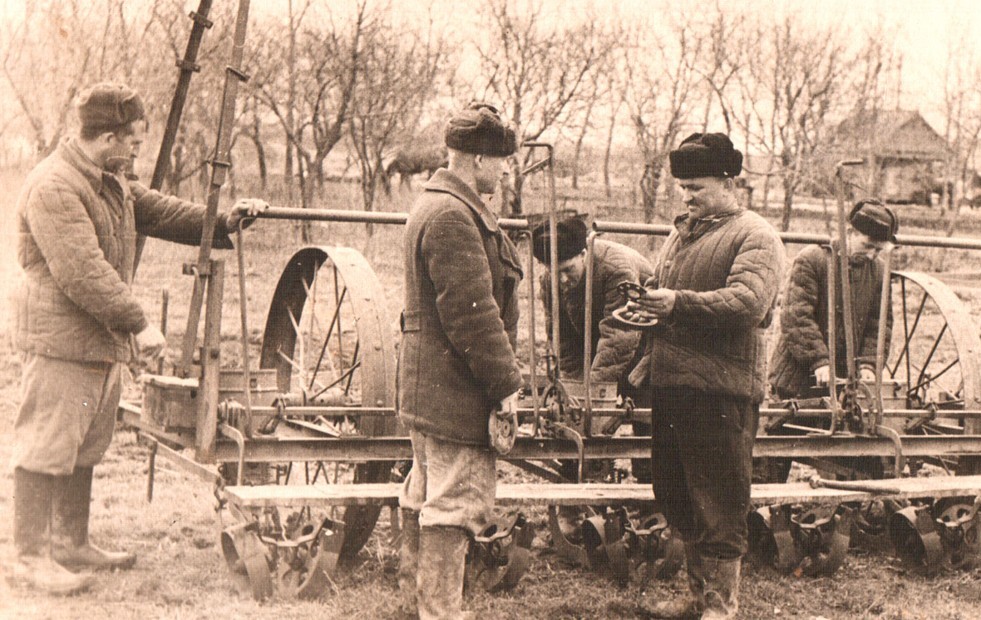

По сведениям ревкома Гиагинский юрт летом 1920 года имел 904 плуга, 28 косилок, 15 веялок, 258 сеялок, 62 граблей, 34 молотилки, 443 жатки, 34 локомобиля. Кроме того, были паровые и кукурузные молотилки, сенокосилки, культиваторы, сеялки, бороны, жнейки.

Трудовое казачество и иногородние нуждались в упорядочении железнодорожного сообщения для скорейшей доставки к сезону уборки хлеба сноповязального шпагата. Нужда была в дополнительной технике, гвоздях, железе, лесе, керосине, соли и угле.

На 20 мая 1920 года в Гиагинской проживало уже 16799 человек, в Гиагинском районе — 40609.

Середняки и бедняки объединялись в коллективные хозяйства, вместе с землёй передавали «в общак» лошадей, скот, сельхозинвентарь.

Начиналась новая жизнь.

НА ТРАКТОРЕ — К СВОБОДНОМУ ТРУДУ

Первая коммуна имени Красина и первый ТОЗ (товарищество по обработке земли) были образованы в станице Гиагин-ской. На бывших землях помещиков Касаткина и Голубева станичники организовали ТОЗ «Культурное поле» имени В. И. Ленина, председателем избрали Куркина Кузьму Сергеевича. В состав ТОЗ вошли 105 человек. Занимались они огородничеством, садоводством, пчеловодством, скотоводством, коневодством, овцеводством.

21 декабря 1920 года на землях помещика Бабаевского (270 десятин) образовали ТОЗ «Слава России» в составе 106 человек под председательством Стрижикова Михаила Михайловича. Секретарем избрали Кравченко Ивана Прокофьевича.

На землях экономии Свято-Михайло-Афонской пустыни батраки создали коммуну, позже реорганизованную в совхоз № 23 («Труд»).

Коммуна «Братство» образовалась на землях помещика Назарова Карапета Илларионовича (ныне х. Прогресс). Другие земли поделили между семьями бедноты.

В сентябре 1925 года впервые начали применять трактор «Фордзон» при обмолоте снопов, вместо локомобиля, который принадлежал гражданину Мокшдиту. Фордзон» приобрёл председатель Гиагинского КоВа (комитета взаимопомощи) Гончаров.

18 октября 1925 года в Дондуковской (на тот момент районный центр) состоялся праздник «День урожая». На районной площади была показана техника: 16 тракторов «Фордзон», представленных из сельхозобъединений и КоВов района. Машины были украшены венками и гирляндами из колосьев. На всех — красные флаги и плакаты: «Через трактор — к свободному труду», «Машина и наука помогут хлеборобу покорять природу», «Переложим труд на стальные плечи науки»…

Осенью 1929 года правительство СССР приняло решение о массовой коллективизации. В Гиагинской было создано 7 колхозов: имени Фрунзе, Сталина, Будённого, Красной Армии, Коммуны Красина, Ким, Октябрь. В 1930 году была создана Гиагинская МТС, с 1934 года директором был Тарасов Сергей Терентьевич, начальником политотдела — Докторов.

С 1930 по 1933 годы станичников, не пожелавших вступать в колхоз, раскулачивали (отбирали землю, сельхозинвентарь, домашний скот, дома) и высылали в северные районы Урала и Сибири на поселение. Там они строили землянки и начинали обживать суровые земли, валить лес, добывать руду, закладывать новые посёлки и города, строить заводы.

31 декабря 1934 года указом М. И. Калинина Азово-Черноморский край был разукрупнён и разделен на Краснодарский, Ставропольский края и Ростовскую область. Центр Адыгейской автономной области перенесли в г. Майкоп, а районный центр Гиагинского района из Дондуковской — в Гиагинскую.

В 1930-е годы в Гиагинском районе было 8 сельсоветов: Гиагинский, Закаляевский, Айрюмовский, Дондуковский, Келермесский, Сергиевский, Сухобалковский, Тамбовский; 34 колхоза, два совхоза — «Труд» и «Майнефть».

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА

В годы первых пятилеток жители района трудились по-стахановски.

Вырастили, по тем временам, высокий урожай озимой пшеницы — до 20 центнеров с гектара. Досрочно выполнили в 1939 году государственный план по сдаче зерна. 43 человека были награждены правительственными наградами. В первый год открытия ВСХВ (1939 г., Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) в Москве за высокие достижения в сельском хозяйстве 10 наших земляков были награждены золотыми медалями ВСХВ, 12 — серебряными, 15 — бронзовыми, многие — ценными подарками.

ЗЕМЛЮ ПОДНЯЛИ ФРОНТОВИКИ И ЖЕНЩИНЫ

Мирный труд граждан СССР нарушила война.

Мужчины уходили на фронт, а на трактора и комбайны садились женщины и девушки, на прицепы — подростки. Работали от темна до темна под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!» Эшелонами увозили на восток зерно и технику, угоняли скот, жители уходили в партизанские отряды. Что не успевали эвакуировать, приводили в негодность, чтобы не отдать врагу. С 8 августа 1942 до 1 февраля 1943 года Гиагинский район находился в оккупации. Немцы грабили колхозы, совхозы и угнетали местных жителей, заставляя работать на полях, потому как колхозы не распустили. В Германию вывозили зерно, продукты, ценные вещи и даже чернозём.

После освобождения люди начали восстанавливать разрушенные хозяйства. Трудно было, не хватало техники, пахали снова, как и до Советской власти, на быках и коровах. В трудностях все время помнили о нуждах фронта. Отправляли лошадей, продукты, тёплые вещи, собирали деньги на строительство боевых машин и самолетов. На освобождённой территории Кубани благодаря самоотверженному подвигу местных жителей, под руководством подпольной организации Гиагинский район летом 1943 года единственный сдал зерно нового урожая.

Выстоял и победил наш народ в неимоверных испытаниях. Вернувшиеся с войны солдаты восстановили заводы и фабрики, стали выпускать сельскохозяйственную технику, оживилась работа на колхозных полях.

В Гиагинской МТС было три тракторных бригады, которыми руководили фронтовики Бородуля Михаил Иванович, Наконечный Захар Гаврилович, Фурсов Иван Андреевич; директором МТС был Антонец Фёдор Игнатьевич. За высокие урожаи летом 1947 года им присвоили высокое звание Героев Социалистического Труда с вручением 25 февраля 1948 года орденов Ленина и медали «Серп и молот». Об этих героях наша газета рассказывала не раз.

В 1937-1939 гг. окончили школу механизаторов и шофёров в Армавире и станице Ханской много наших девушек. В годы войны они заменили на колхозных полях отцов и братьев, ушедших на фронт. После освобождения им пришлось первыми восстанавливать разрушенные хозяйства.

За высокий урожай лета 1947 года многие звеньевые были награждены орденами Ленина. Это Кузьменко Нина Тимофеевна, Богуславская (Канащук) Вера Петровна (колхоз им. Сталина), Геривенко Татьяна Петровна (к-з Красная Армия); трактористки и комбайнёры МТС: Наконечная Мария Петровна, Лавриненко Анна Егоровна. Ордена Трудового Красного Знамени получили комбайнеры и звеньевые: Золина Анастасия Ивановна и Гущина Наталья (к-з «Октябрь»), Бородуля Марфа Сергеевна, Шматова Екатерина (к-з «КИМ»), Деревянко Анастасия Андреевна, Бондарева Екатерина Максимовна (к-з Ворошилова), Лысенко Варвара Михайловна, Матыченко Прасковья Ивановна (к-з Будённого), Фоменко Мария Никифоровна (к-з Красина); Гулакова Федосья Фоминична и Наконечная (Затолокина) Анна Алексеевна.

В Гиагинской МТС с 1937 года работали трактористками и комбайнерками преданные подруги Гулакова Федосья Фоминична и Гирина Мария Фёдоровна.

Они убирали хлеб на комбайне «Сталинец», который цепляли к трактору ДТ-54. Федосья Фоминична проработала на нем 17 лет, а Мария Фёдоровна — 31 год и успела освоить первые модели самоходных комбайнов. В архиве «Красного знамени» прошлых лет о них сохранились очерки писателя Е. В. Студеникина.

Наконечная (Затолокина) Анна Алексеевна, Спесивцева Евдокия Стефановна, Лавриненко Анна Егоровна, Наконечная Мария в дни уборки постоянно выходили в передовики, за что были награждены орденами и медалями. Эти женщины были неоднократными участницами Всесоюзной выставки в Москве и краевых слётов передовиков.

В 1950 году в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР мелкие колхозы в Гиагинском сельсовете объединили в два: Ворошилова и «Россия». В 1953 году колхоз Ворошилова переименовали в колхоз имени Ленина.

В 1962 году эти колхозы объединили в один колхоз имени В. И. Ленина. 18 декабря 1968 года, в целях концентрации в Гиагинском районе значительного количества крупного рогатого скота, колхоз им. Ленина разделён на два хозяйства: колхоз «Россия» и колхоз им. Ленина. Председателями избрали: Тхайцухова Юрия Хаджиметовича и фронтовика Шевлякова Илью Никаноровича.

P.S. Современное земледелие с тех пор претерпело немало изменений. Но для нынешних хлебопашцев неизменным остается бескорыстное служение своей земле, о чем наша газета будет всегда рассказывать как о самой главной теме. В данной статье также использованы материалы из газет и из архивов Краснодарского края и Адыгейской автономной области, из воспоминаний ветеранов.